I due filoni più significativi dell'induismo classico sono lo Shivaismo ed il Vishnuismo, che prendono il nome dai loro capostipiti ovvero Vishnu il Conservatore e Shiva il Distruttore. A dire il vero nella Trimurti indiana c'è anche una terza divinità, Brahma che è il Creatore, il quale non ha però nessuna scuola al suo seguito. Spesso alcuni amici spiritualisti mi chiedono come mai nella filosofia indiana non vengano dedicati templi a Brahma, ossia all'aspetto creativo della Divinità?

Tanto per cominciare occorre spiegare che la Trimurti letteralmente significa «colui che è dotato di tre aspetti». Con tale termine si allude ad un Ente che aduna in sé, come un’unica divinità, tre aspetti di tre divinità differenti. I tre importanti Deva archetipi: Brahma, Vishnu e Shiva sono riconducibili allo stesso e unico Dio detto anche Īśvara o Saguna Brahman. Ma questo ancora non spiega la scomparsa di Brahma dal culto ufficiale.

Esistono miti e leggende che tendono a comprovare la supremazia di Vishnu sugli altri dèi della trimurti e per spiegare il motivo per cui il dio Brahma non è oggetto di culto in India. Esistono ovviamente miti e tradizioni shivaite che sostengono esattamente il contrario e cioè che Shiva è il più grande tra gli dèi, che è l’Assoluto, il principio di tutte le cose. Insomma lo Skanda Purana, Il Lingam Purana o il Vayu Purana narrano questa storia:

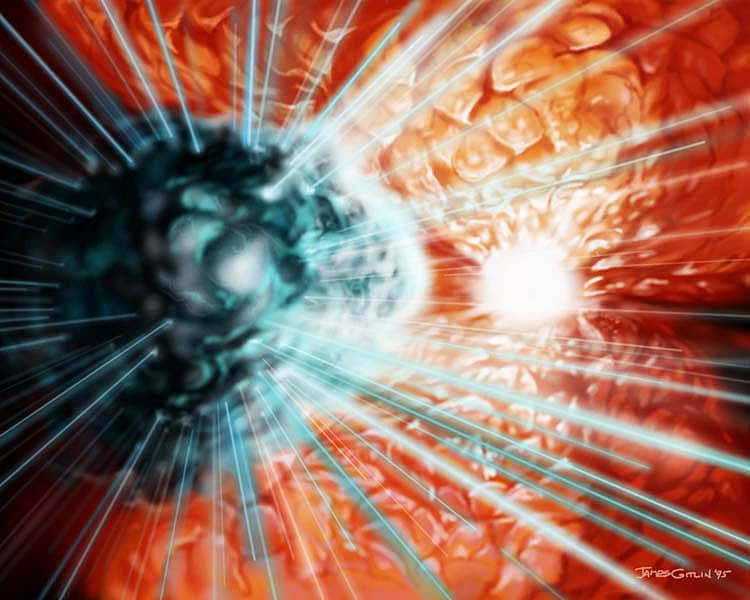

All’origine dei tempi, quando niente era stato creato o, più precisamente, nel periodo che intercorreva tra la distruzione/assorbimento dell’Universo e la creazione di un nuovo universo, Vishnu stava sdraiato sul serpente Ananta convinto di essere il più potente dio. All'improvviso apparve però Brahma, attaccato con un cordone ombelicale a Vishnu, il nuovo nato dichiarò di essere il creatore dell’universo, colui dal quale tutte le cose sarebbero state create. Tra i due dèi nacque una disputa. Ma mentre la discussione andava avanti, nell’immensità degli spazi si sentì un rombo assordante, un fragore accompagnato da un fascio di luce, e comparve improvvisamente una colonna rifulgente che dagli inferi arrivò fino agli spazi superni trafiggendo gli oceani e la terra. Era un lingam infinito e splendente, fiammeggiante e possente che lasciò stupefatti e terrificati i due dèi.

“Ma cos’è?” si domandarono attoniti Vishnu e Brahma. Per capirlo Vishnu si trasformò in cinghiale e si gettò nell’oceano, Brahma si trasformò in oca selvatica e volò negli spazi celesti. Il loro viaggio durò più di mille anni, ma per quanto si sforzassero, non riuscirono a raggiungere le estremità della colonna di fuoco che continuava a crescere.

Ritornati in superficie i due si guardarono, Vishnu ammise di non essere riuscito a trovare l’inizio del lingam, Brahma invece, che voleva vincere la sfida, mentì dicendo di essere arrivato in vetta al lingam fiammeggiante. In quel momento però nella colonna di fuoco si aprì una fenditura dalla quale uscì Shiva, il signore del lingam, che si auto manifestò e proclamò la propria supremazia come Assoluto, come creatore, preservatore e distruttore dell’universo e di tutto ciò che esiste inclusi i due dèi che a quel punto, prostrati al cospetto del grande dio, lo adorarono riconoscendone la supremazia.

Ma non finì qui. Shiva infatti lanciò un'anatema contro Brahma che aveva mentito sostenendo falsamente di aver raggiunto la vetta del lingam di fuoco. Nessun culto sarebbe più esistito in suo onore. E così fu.

Facendo un'analisi più approfondita sulla tradizione del Sanatana Dharma scopriamo però che sia Vishnu che Shiva sono in realtà due divinità antecedenti alla cultura vedica brahmanica, portata in India dall'invasione ariana di popolazioni pastorali e guerriere provenienti dal Caucaso, le stesse che in epoca tardo neolitica invasero l'Europa cancellando la cultura matristica preesistente sostituendola con la loro cultura patriarcale e con le loro divinità maschili.

Infatti nella tradizione vedica indiana scopriamo la presenza di Indra, il dio della folgore (equivalente a Giove) come capo degli dei, Varuna, il dio degli espansi (equivalente a Poseidone), Agni il dio del fuoco (equivalente a Vulcano), etc. Vishnu e Shiva (quest'ultimo con il nome di Rudra) furono inseriti successivamente nel Pantheon vedico. Dal che si presume che queste fossero divinità autoctone assorbite solo più tardi nel Gotha. In particolare va fatta la considerazione che Rudra (un aspetto di Shiva) era considerato un dio terribile, evidentemente mal visto dai primi brahmani. Della presenza molto antica in India di questa divinità ne abbiamo le prove in seguito agli scavi compiuti a Mohenjo Dharo ed Harappa nella valle dell'Indo (ora Pakistan) ove furono rinvenute sue immagini in cui esibisce lunghe corna e indossa pelli di animali, egli era infatti considerato il Signore degli animali (Pasupata).

Stranamente la cultura Vedica che in un primo tempo tentò di colonizzare l'India a mano a mano che i secoli passavano dovette reintegrare le antiche divinità autoctone finché addirittura queste non assunsero la predominanza su tutti gli altri dei importati. Così forte fu il cambiamento dal che si può intuire come mai il creatore Brahma non fu più oggetto di adorazione, egli restò solo come appellativo appiccicato alla casta dei sacerdoti, detti appunto brahmani, che in verità divennero officianti dei culti di Vishnu e Shiva.

La storia di Vishnu si perde anch'essa nella notte dei tempi, sue incarnazioni principali, tra le numerose altre, furono Rama e Krishna, due personaggi divini, comparabili al nostro Cristo, vissuti diverse migliaia di anni prima dell'era cristiana. Ad essi vennero dedicati le due principali epiche indiane il Ramayana ed il Mahabharata che assieme ai Veda vengono considerate le scritture indiane sacre per eccellenza. Anche a Shiva sono dedicate parecchie sacre scritture, come gli Shiva Purana ed altri testi più recenti scritti dal saggio Shankaracharya che viene considerato una sua emanazione.

Se dovessimo in poche parole esaminare e descrivere gli aspetti che contraddistinguono questi due filoni di pensiero induisti possiamo dire che Vishnu rappresenta la devozione all'ideale, il dovere del compiere il bene, l'amore verso il prossimo, l'aderenza all'etica, etc. Shiva invece rappresenta il Maestro, il Guru primordiale, che impartisce la conoscenza del Sé, ed indirizza gli adepti verso la realizzazione dell'Assoluto non-duale.

Sia ben chiaro che in entrambe le tradizioni vi sono stati santi e realizzati, poiché come è detto in vari contesti e scritture la devozione e la conoscenza sono come due ali che aiutano l'uomo a sollevarsi dall'ignoranza e dalla animalità.

L'approccio vishnuita comunque parte dall'adorazione dualistica, definita Dvaita Vedanta (Vedanta dualistico) che appartiene al sentiero della Bhakti (devozione). Dal punto di vista delle credenze questo è il sentiero che ha una maggiore affinità con le religioni di origine semitica: ebraismo, cristianesimo e islam. Cioè i fedeli credono in un Dio personale denominato Vishnu (o le sue incarnazioni Rama e Krishna). Nell'ebraismo questa funzione è rivestita in parte da Mosè, nel cristianesimo da Gesù e nell'islamismo dal profeta Maometto.

La storia di Vishnu si perde anch'essa nella notte dei tempi, sue incarnazioni principali, tra le numerose altre, furono Rama e Krishna, due personaggi divini, comparabili al nostro Cristo, vissuti diverse migliaia di anni prima dell'era cristiana. Ad essi vennero dedicati le due principali epiche indiane il Ramayana ed il Mahabharata che assieme ai Veda vengono considerate le scritture indiane sacre per eccellenza. Anche a Shiva sono dedicate parecchie sacre scritture, come gli Shiva Purana ed altri testi più recenti scritti dal saggio Shankaracharya che viene considerato una sua emanazione.

Se dovessimo in poche parole esaminare e descrivere gli aspetti che contraddistinguono questi due filoni di pensiero induisti possiamo dire che Vishnu rappresenta la devozione all'ideale, il dovere del compiere il bene, l'amore verso il prossimo, l'aderenza all'etica, etc. Shiva invece rappresenta il Maestro, il Guru primordiale, che impartisce la conoscenza del Sé, ed indirizza gli adepti verso la realizzazione dell'Assoluto non-duale.

Sia ben chiaro che in entrambe le tradizioni vi sono stati santi e realizzati, poiché come è detto in vari contesti e scritture la devozione e la conoscenza sono come due ali che aiutano l'uomo a sollevarsi dall'ignoranza e dalla animalità.

L'approccio vishnuita comunque parte dall'adorazione dualistica, definita Dvaita Vedanta (Vedanta dualistico) che appartiene al sentiero della Bhakti (devozione). Dal punto di vista delle credenze questo è il sentiero che ha una maggiore affinità con le religioni di origine semitica: ebraismo, cristianesimo e islam. Cioè i fedeli credono in un Dio personale denominato Vishnu (o le sue incarnazioni Rama e Krishna). Nell'ebraismo questa funzione è rivestita in parte da Mosè, nel cristianesimo da Gesù e nell'islamismo dal profeta Maometto.

Nella mitologia dualistica vishnuita, come nelle religioni semite, le anime restano sempre separate dal loro creatore ed il massimo bene possibile è l'ascesa ad un "paradiso" in cui godere permanentemente della presenza divina.

Chiaro però che tale paradiso, quasi un luogo spazio-temporale, occorre guadagnarselo, con opere di fede, di speranza e di carità, ed il visto d'accesso viene rilasciato dalle incarnazioni divine, gli Avatar, da qui la necessità di essere a loro devoti per ingraziarsene i favori. Non tutta la filosofia vishnuita è totalmente dualistica esiste anche il Vishishtadvaita, ovvero il non dualismo differenziato. Comunque il Vishnuismo è legato alla formulazione di un Dio personale, una forma religiosa semplice da accettare da parte di persone che non comprendono od ignorano le alte speculazioni filosofiche upanishadiche, ma sentono l'esigenza di un dialogo con il mondo divino. Ecco perché il Vishnuismo dualista si contrappone alla filosofia Advaita Vedanta (Vedanta non-dualistico), affine allo Shivaismo.

La teologia della scuola dualista è basata sui pancabheda o cinque differenziazioni. Secondo questa dottrina il divino è differente dai jiva e dalla prakriti (natura). I jiva sono differenti l'uno dall'altro e dalla prakriti, e i vari evoluti da essa sono anche differenti l'uno dall'altro. La metafisica dvaita formula due categorie, alla prima, realtà indipendente, appartiene solo Dio, alla seconda, realtà dipendente, appartiene tutto il resto. Vishnu è sì interpretato come un Dio personale, ma nell'accezione più alta non ha una forma fisica, un'immagine antropomorfica, ma si manifesta attraverso i suoi avatar, fra cui Rama e Krishna sono i suoi principali impersonificatori.

Per fortuna in India tutte le scuole sono considerate valide al fine di una evoluzione personale, ogni scuola conduce i suoi allievi sino al punto in cui la loro mente è in grado di accettare una verità, quindi tutte sono utili all'evoluzione. Un po' come avviene nella cultura scolastica in sui si va avanti dalla scuola d'infanzia sino all'università seguendo una trafila d'insegnamento che non esclude i diversi aspetti educativi, dalle asticciole alle elucubrazioni scientifiche più profonde. Ma alla fine la "laurea", ovvero la realizzazione di Sé, non viene raggiunta per l'accumulo di conoscenze bensì per il sorgere di una esperienza mistica trascendentale che si fa strada nel cuore del ricercatore sino al punto di superare ogni concettualizzazione.

Nello Shivaismo, in effetti, esiste lo stesso un approccio devozionale, ma viene indirizzato verso lo Shiva interiore, il Sé, ovvero l'essere-coscienza che noi tutti siamo, come ben descritto nel mantra impartito da Shankaracharya: "Shivo-ham", Io sono Shiva. Ma questa, esposta da Shankaracharya, può essere intesa come la forma più pura dello Shivaismo, non intesa ovviamente come un sistema monastico o sacerdotale nella tipica struttura religiosa induista.

Chiaro però che tale paradiso, quasi un luogo spazio-temporale, occorre guadagnarselo, con opere di fede, di speranza e di carità, ed il visto d'accesso viene rilasciato dalle incarnazioni divine, gli Avatar, da qui la necessità di essere a loro devoti per ingraziarsene i favori. Non tutta la filosofia vishnuita è totalmente dualistica esiste anche il Vishishtadvaita, ovvero il non dualismo differenziato. Comunque il Vishnuismo è legato alla formulazione di un Dio personale, una forma religiosa semplice da accettare da parte di persone che non comprendono od ignorano le alte speculazioni filosofiche upanishadiche, ma sentono l'esigenza di un dialogo con il mondo divino. Ecco perché il Vishnuismo dualista si contrappone alla filosofia Advaita Vedanta (Vedanta non-dualistico), affine allo Shivaismo.

La teologia della scuola dualista è basata sui pancabheda o cinque differenziazioni. Secondo questa dottrina il divino è differente dai jiva e dalla prakriti (natura). I jiva sono differenti l'uno dall'altro e dalla prakriti, e i vari evoluti da essa sono anche differenti l'uno dall'altro. La metafisica dvaita formula due categorie, alla prima, realtà indipendente, appartiene solo Dio, alla seconda, realtà dipendente, appartiene tutto il resto. Vishnu è sì interpretato come un Dio personale, ma nell'accezione più alta non ha una forma fisica, un'immagine antropomorfica, ma si manifesta attraverso i suoi avatar, fra cui Rama e Krishna sono i suoi principali impersonificatori.

Per fortuna in India tutte le scuole sono considerate valide al fine di una evoluzione personale, ogni scuola conduce i suoi allievi sino al punto in cui la loro mente è in grado di accettare una verità, quindi tutte sono utili all'evoluzione. Un po' come avviene nella cultura scolastica in sui si va avanti dalla scuola d'infanzia sino all'università seguendo una trafila d'insegnamento che non esclude i diversi aspetti educativi, dalle asticciole alle elucubrazioni scientifiche più profonde. Ma alla fine la "laurea", ovvero la realizzazione di Sé, non viene raggiunta per l'accumulo di conoscenze bensì per il sorgere di una esperienza mistica trascendentale che si fa strada nel cuore del ricercatore sino al punto di superare ogni concettualizzazione.

Nello Shivaismo, in effetti, esiste lo stesso un approccio devozionale, ma viene indirizzato verso lo Shiva interiore, il Sé, ovvero l'essere-coscienza che noi tutti siamo, come ben descritto nel mantra impartito da Shankaracharya: "Shivo-ham", Io sono Shiva. Ma questa, esposta da Shankaracharya, può essere intesa come la forma più pura dello Shivaismo, non intesa ovviamente come un sistema monastico o sacerdotale nella tipica struttura religiosa induista.

Comunque, dal punto di vista della ricerca interiore, non vedo sostanziali differenze tra la via della spiritualità laica di cui spesso faccio menzione e lo Shivaismo, soprattutto nella sua forma kashmiri. La definizione stessa di “spiritualità laica” serve a stabilire la sua assoluta e totale indipendenza da ogni credo (ateismo compreso). In verità diverse forme di spiritualità laica sono riconoscibili nello shivaismo del Kashmir e nell’adavaita vedanta che di tale spiritualità sono le espressioni più antiche...

Shankaracharya, dicevamo, è una delle manifestazioni di Shiva. Shiva dal punto di vista tradizionale viene considerato l’aspetto della Trinità preposto alla distruzione. Ma tale distruzione è indirizzata soprattutto verso l’ego, ovvero quell’identità separata che impedisce all’uomo di riconoscersi Uno con l’Assoluto. Perciò Shankara, che uno degli appellativi di Shiva, sta a significare “favorevole, propizio” . Egli è l’Assoluto stesso, l’amore indicibile che sorge dal principio “Io” privo di ogni identificazione, la pura consapevolezza di Sé (in sanscrito Atman). Shiva viene anche definito: “Satyam-Shivam-Sundaram” cioè Vero, Auspicioso e Incantevole.

Non si può affermare che il Nondualismo possa venir perfezionato, ma per quanto concerne il modo descrittivo possiamo dire che questa affermazione è appropriata nel caso degli insegnamenti di Ramana Maharshi, il saggio che visse ai piedi di Arunachala, la montagna sacra emanazione di Shiva (che si dice essere il residuo della colonna di fuoco descritta all'inizio di questo articolo), ove egli restò in ritiro permanente nella prima metà del secolo scorso. Ramana è universalmente riconosciuto come il moderno divulgatore dello Shivaismo nondualista oltre i confini dell’India. Egli, nella strofa X del suo ‘Quaranta Versi sull’Esistenza’ così afferma: “Non vi è conoscenza separata dall’ignoranza, non vi è ignoranza separata dalla conoscenza. Di chi sono questa conoscenza e quest’ignoranza? Vera Conoscenza è quella che conosce la coscienza che conosce, che è il principio base”.

Paolo D'Arpini - spiritolaico@gmail.com

Shankaracharya, dicevamo, è una delle manifestazioni di Shiva. Shiva dal punto di vista tradizionale viene considerato l’aspetto della Trinità preposto alla distruzione. Ma tale distruzione è indirizzata soprattutto verso l’ego, ovvero quell’identità separata che impedisce all’uomo di riconoscersi Uno con l’Assoluto. Perciò Shankara, che uno degli appellativi di Shiva, sta a significare “favorevole, propizio” . Egli è l’Assoluto stesso, l’amore indicibile che sorge dal principio “Io” privo di ogni identificazione, la pura consapevolezza di Sé (in sanscrito Atman). Shiva viene anche definito: “Satyam-Shivam-Sundaram” cioè Vero, Auspicioso e Incantevole.

Non si può affermare che il Nondualismo possa venir perfezionato, ma per quanto concerne il modo descrittivo possiamo dire che questa affermazione è appropriata nel caso degli insegnamenti di Ramana Maharshi, il saggio che visse ai piedi di Arunachala, la montagna sacra emanazione di Shiva (che si dice essere il residuo della colonna di fuoco descritta all'inizio di questo articolo), ove egli restò in ritiro permanente nella prima metà del secolo scorso. Ramana è universalmente riconosciuto come il moderno divulgatore dello Shivaismo nondualista oltre i confini dell’India. Egli, nella strofa X del suo ‘Quaranta Versi sull’Esistenza’ così afferma: “Non vi è conoscenza separata dall’ignoranza, non vi è ignoranza separata dalla conoscenza. Di chi sono questa conoscenza e quest’ignoranza? Vera Conoscenza è quella che conosce la coscienza che conosce, che è il principio base”.

Paolo D'Arpini - spiritolaico@gmail.com